殡葬报道

在线帮助

【切换城市】

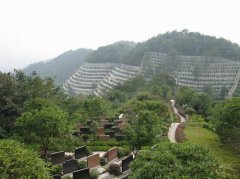

陵园公墓墓地殡仪馆导航大全

城市选择

省份

-

-----------------------------------------------------------------------------

城市

直接搜索

按省份首字母选择