注:本文价格信息整理自公开资料,仅供参考,实际价格以陵园公示为准。

01

符合中国国情的殡葬服务模式,需立足于文化传统、资源现状、法律法规和社会需求 ,在传承中创新,在规范中发展。其核心应体现“ 文明节俭、绿色生态、人文关怀、公平可及 ”的原则。以下是关键要素和发展方向:

一、 文化根基:尊重传统与移风易俗并重

1. 传承孝道文化

保留“慎终追远”的核心精神,倡导“厚养薄葬”,反对铺张浪费。通过追思会、家风传承等形式,将孝道转化为对逝者的精神缅怀。

2. 改革陈规陋习

摒弃攀比性烧纸、大操大办、封建迷信活动,推广简约庄重的告别仪式(如鲜花祭扫、音乐悼念、集体公祭)。

二、 政策导向:公益为主与市场补充结合

1. 强化政府托底责任

保障基本殡葬服务(遗体接运、火化、骨灰寄存)的公益属性,对困难群体减免费用。

加大公益性公墓/骨灰堂建设,严控价格,满足群众“逝有所安”需求。

2. 规范市场化服务

对个性化殡仪服务(礼仪策划、殡葬用品)加强价格监管,打击“天价墓”“黑中介”。

鼓励社会资本投入生态葬、智慧殡葬等创新领域。

三、 核心模式:绿色生态葬为主导

1. 推广节地生态葬式 (符合“人多地少”国情)

骨灰堂存放 :城市主流方式,集约化、低成本。

立体葬(壁葬、廊葬) :节省土地资源,降低费用。

自然葬(树葬、花坛葬、草坪葬) :骨灰降解回归自然,政府提供补贴。

海葬、江葬 :沿海沿江城市重点推广,倡导“回归自然”理念。

2. 严控传统墓葬

限制墓穴面积和使用年限,推广小型墓碑、无碑深埋。

四、 服务创新:科技赋能与人文关怀

1. 智慧殡葬服务

线上预约火化、网络追思、远程告别仪式(满足异地亲属需求)。

电子墓园、二维码祭扫,提升管理效率与文化传承。

2. 临终关怀与哀伤辅导

殡葬机构与社区、社工组织合作,提供心理支持服务,缓解家属悲痛。

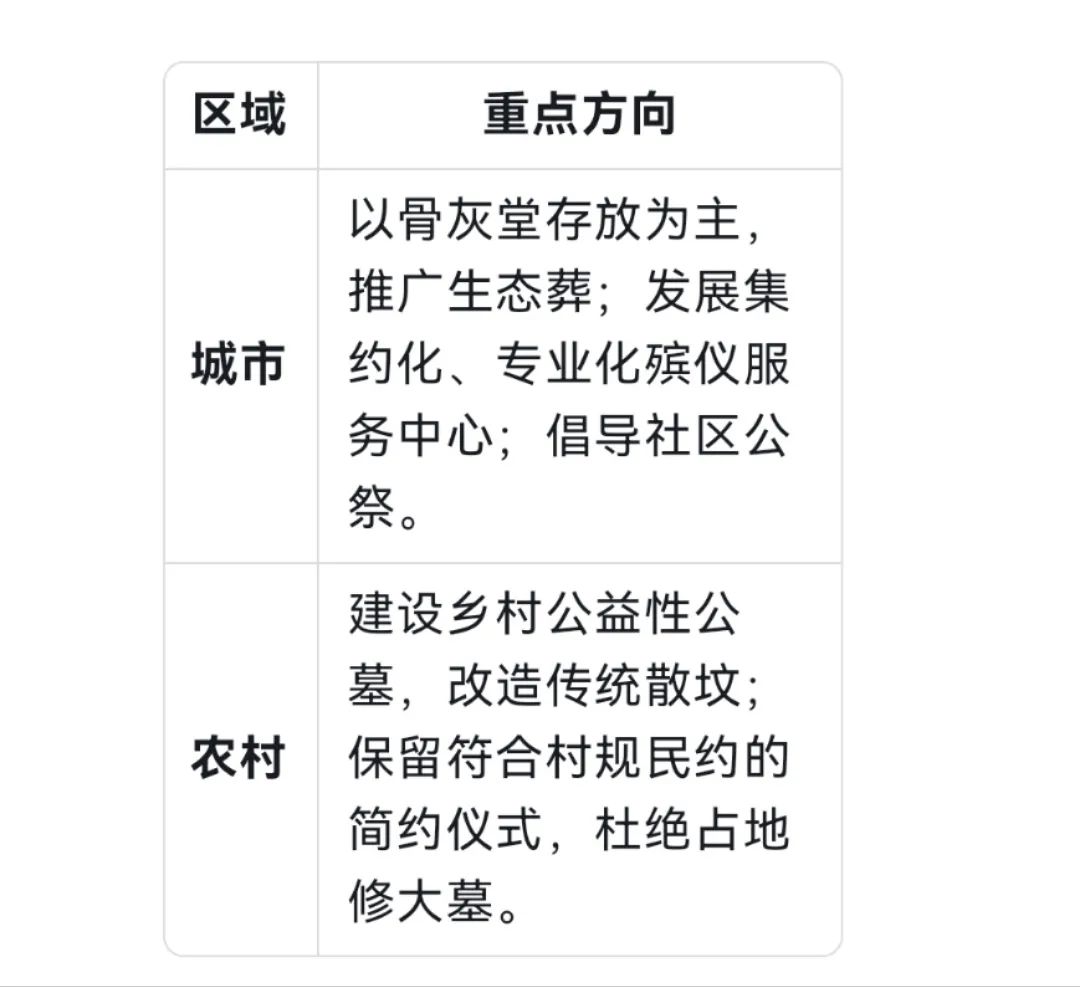

五、 城乡差异化路径

六、 保障机制:法治与共治

1. 完善法律法规

落实《殡葬管理条例》,细化生态葬奖励、违规土葬处罚等规则。

探索《殡葬法》立法,明确各方权责。

2. 多元主体协同

政府 :规划用地、财政投入、监管执法。

社区/村委会 :宣传引导、组织集体安葬。

社会组织 :提供心理辅导、志愿帮扶。

公众参与 :通过“殡葬开放日”消除偏见,形成社会共识。

典型案例参考

上海模式 :公益性骨灰堂全覆盖,海葬占比全国领先(累计超10万份),每份补贴数千元。

浙江“身后事”联办 :通过政务平台“一次办结”户籍注销、社保清算等12项手续。

北京长青园 :国家级生态葬示范园,树葬区占地仅传统墓地的1/10。

结语

符合中国国情的殡葬模式,本质是平衡文化传承、资源约束与人民需求的系统工程。其成功依赖于:

✅ 政策刚性 (公益保障+生态葬推广)

✅ 文化柔性 (移风易俗+精神传承)

✅ 技术创新 (智慧服务+绿色技术)

唯有如此,方能实现“逝者安息、生者减负、土地节约、文明进步”的多维目标。

构建符合中国国情的殡葬服务模式,需兼顾传统文化传承、土地资源保护、生态环保要求、现代文明理念及民生需求。以下是核心要素与实践方向:

一、核心理念

1. 公益属性优先

政府主导基础殡葬服务(遗体接运、火化、骨灰寄存),保障基本服务可及性与普惠性。

严控经营性公墓价格,建立阶梯式定价机制,减轻群众负担。

2. 节地生态导向

推广火葬(除少数民族和特殊地区外),限制墓穴占地面积。

倡导海葬、树葬、草坪葬、骨灰堂寄存等生态葬法,提供补贴激励。

3. 传承孝道文化

保留慎终追远的仪式感,倡导简约而不失庄重的丧礼(如家庭追思会、集体公祭)。

反对铺张浪费、封建迷信活动,引导文明新风。

二、具体模式创新

1. 空间集约化

立体骨灰存放设施 :建设公益性骨灰楼、塔、墙,较传统墓地节约土地90%以上。

生态安葬公园 :融合园林景观与生态葬区(如可降解骨灰坛入土、纪念石刻名)。

案例:上海福寿园“希爱林”、北京长青园骨灰林基地。

2. 服务智慧化

数字化殡葬平台 :

线上预约火化、墓地选购、代客祭扫(直播)、建立数字纪念馆。

建立生命文化教育云平台,推广生前契约(提前规划殡葬事宜)。

智能公墓管理 :二维码墓碑、电子导航祭扫、远程献花。

3. 仪式人文关怀化

定制化告别仪式 :根据逝者职业、爱好设计主题(如教师用书籍鲜花环绕)。

社区公益追思 :居委会组织集体公祭,替代家庭烧纸,减少污染。

4. 产业链规范化

打击“天价殡葬” :

明码标价所有服务项目,禁止捆绑消费。

建立殡葬服务“白名单”制度,纳入信用监管。

培育专业人才 :举办高层次殡葬管理培训班,提升服务标准化与人性化水平。

三、政策与保障机制

1. 立法完善

修订《殡葬管理条例》,明确生态葬奖励标准、违规土葬法律责任。

将公益性公墓建设用地纳入国土规划优先保障。

2. 多元资金支持

财政补贴生态葬研发(如可降解骨灰容器)。

鼓励社会资本参与公益殡葬设施建设(PPP模式)。

3. 宣传教育引导

媒体宣传厚养礼葬、绿色殡葬案例,改变一些厚葬“老观念”。

中小学开展生命教育课程,破除死亡禁忌。

四、 挑战与解决路径

五、未来趋势

“互联网+纪念”融合 :AR技术还原逝者虚拟形象、区块链存证生前数字遗产。

生命公园社区化 :在城市绿地、森林中设置纪念地,实现“逝者与自然共生”。

临终关怀与殡葬一体化 :医疗机构与殡仪馆协作,提供临终丧葬哀伤辅导全流程服务。

结论 :中国特色的殡葬模式应是 “公益为基、生态为要、文化为魂、科技赋能” 的有机整体,通过制度设计、技术创新与观念革新,实现逝者安息、生者减负、土地节约、文明传承的多维平衡。

(浏览:)