注:本文价格信息整理自公开资料,仅供参考,实际价格以陵园公示为准。

据报道,在寸金尺土的香港,骨灰龛位轮候需长达5至13年,而传统墓地价格更堪比中环写字楼,令越来越多市民重新思考丧葬的意义,造就了不少创新殡葬的方式;从纪念花园的撒灰到数码灵堂的VR祭拜,香港正以独特的务实精神改写「慎终追远」的传统内涵。有见及此,本文将探讨传统殡葬所面临的挑战,以及近年绿色殡葬(如海葬、花园葬)的趋势:

绿色殡葬的全球浪潮与生命哲学

一般人存在一些误解,绿色殡葬只是撒了灰就没有后续,反而绿色殡葬在许多细节上更能够让家庭关系更为紧密或拉近家人的距离,亦都能体现人文关怀和环保。再者,绿色殡葬将逝者融入大自然,延续情感的方式,例如:我们眼见的花草树木、海洋、彩虹等等,这样的思念方式更能体现出和谐感及亲切感。与此同时,绿色殡葬促进减量用地、节约土地资源、减少对环境的影响,亦为后人提供更具可持续性的选择,体现出「去者善终,留者善别」的崇高理念。

食物环境卫生署(食环署)以「回归自然」的概念呈现在纪念花园及海上撤灰,食环署在纪念花园设计方面,以不同树种和花种为主题构成自然景观要素,从而让家属在清静和谐的环境中怀念至亲。与此同时,食环署于2024年改进了海上撒灰服务,使用再造纸以及部份乾花特制一个惜别花袋,逝者家属除了可以使用食环署免费提供绿色殡葬渡轮服务时候,逝者家属还可以在花袋上写下对逝者的祝愿字句。随后就将逝者的骨灰袋置于其中,接着投于辽阔的大海之中,令其加强家属的连系及仪式感。另外,亦有供应鲜花瓣让逝者家属撒在广阔的大海,以花香相伴逝者,皈依自然。传统殡葬方式的可持续性影响: 环境、资源与文化转变下的抉择。

随着时代转变,市民亦重新审视传统殡葬对环境和社会的影响:

火葬:碳排放与污染

每一次传统火葬约产生245公斤二氧化碳,等同一辆家用汽车行驶1,000公里,或智慧型手机充电29,000次。以香港全年火葬数量计算,2023年约有90%遗体选择火葬,即每年因火葬产生超过10,500吨二氧化碳。此外,火葬过程会释放汞、二恶英、颗粒物等有害气体,这些污染物直接威胁周边居民的健康,并加剧空气质素恶化。

土葬:棺木、墓碑等资源消耗

传统殡葬需消耗大量木材与石材。根据消费者委员会引述资料,以本港死亡人数推算,1年的棺木木材的消耗量便接近3,700公吨;而全球每年用于制作棺木的木材就消耗达160万公顷的林木。而墓碑亦需使用大量花岗岩或大理石,这些资源在生命终结后被长期埋藏或焚烧,难以循环再用,同时增加了开采与运输碳足迹。

土葬:土壤及地下水的污染争议

当讨论传统土葬对环境的潜在影响时,地下水污染是不可忽视的重要议题。根据英国政府环境署的指引,若墓地设于地下水敏感区域或水源保护区,遗体在分解过程中释放的有机物、化学物质及病原体,有机会随雨水渗透至地下水,造成污染。因此,英国规定墓地必须远离饮用水井、泉、农业水源及排水设施,并且所有墓穴底部必须与地下水位保持至少一米的距离,以减低污染风险。此外,指引亦强调,不可于容易受地下水淹没或水位变化大的地点进行土葬,并需考虑极端天气对水位的影响。虽然香港的墓地多设于较远离民居的山坡,而土葬比例亦较低,但随着气候变化及极端天气频发,相关潜在风险仍不可小觑。

社会文化转变的挑战

除了环境方面的影响,社会结构与文化观念的变化亦带来新挑战。如城市人口老化、家庭规模缩小,年轻一代与传统祭祖习俗的连结较以往淡薄。再加上生活节奏加快,以及部分家人长期在外地工作或居住,定期扫墓和维护祖坟变得不如以往容易,进一步削弱家族凝聚力。此外,殡葬及墓地相关的费用也可能为部分家庭带来经济考量。这些现象反映传统殡葬在现代社会的可持续性正面临深层次考验,促使社会逐步思考更适合当代生活方式的殡葬选择。

让告别成为滋养:绿色殡葬创新实例

就以上分析,香港作为人口稠密、土地资源有限的城市,传统殡葬方式不论在环境或社会上的可持续性影响尤为突出。因此,在这些挑战下,创新的绿色殡葬方式应运而生,而本港去年绿色殡葬使用率首度突破18%,创历年新高,让生命最终的告别成为滋养地球的新起点:

科技赋能的环保葬法

现代科技为绿色殡葬开创崭新可能。英国推广的「水焚葬」(硷性水解)技术,透过温和的化学分解过程,不仅大幅降低碳排放,更能将骨灰转化为可溶性营养物质。美国华盛顿州首创的「人体堆肥」技术,则让遗体在30-40天内由微生物自然分解自然转化为肥沃土壤,此过程不仅节省能源消耗,更实现了生命与自然的完美循环。这些创新技术正在重新定义我们对生命终结的理解。

回归自然的生态葬式

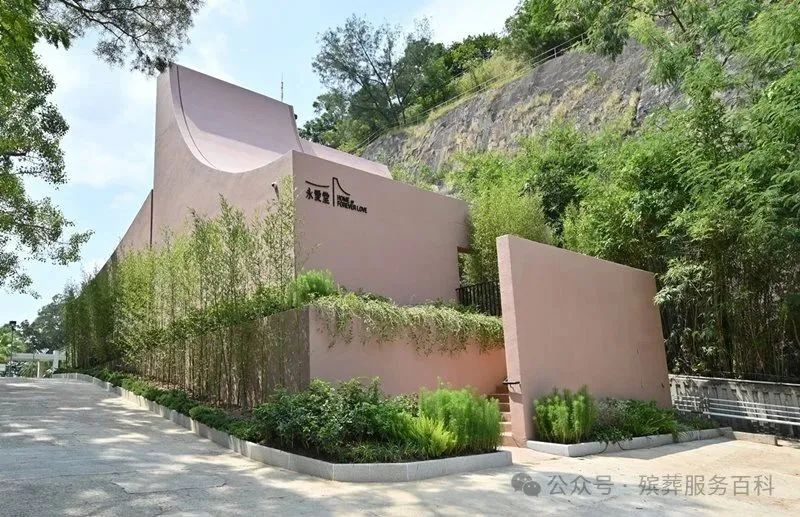

亚洲地区亦积极探索符合本土文化的绿色殡葬方式。香港设有十三个纪念花园分布于香港、九龙、新界和离岛(包括屯门曾咀、哥连臣角、钻石山、和合石、富山、葵涌、长洲、坪洲及南丫岛);及三个指定香港水域(包括塔门以东、东龙洲以东及西博寮海峡以南的海域) 供市民撒灰,为家属提供追思场所;台湾地区推广的「环保自然葬」,鼓励将骨灰撒入指定林地或海域,并运用数位纪念技术保存逝者记忆。日本部分墓园推出的「树木葬」,让逝者化作樱花树或枫树,为后人提供荫蔽与美景。这些方式既尊重传统情感需求,同时实现生态保护的双重价值。

从禁忌到趋势:政策补贴与媒体改变绿色殡葬印象

就媒体而言,可以透过访问不同持份者有关传统殡仪禁忌到绿色殡葬趋势,例如: 学者、生死教育专家、食环署、殡仪业界,分享绿色殡葬生死教育故事意义及逝者家属使用绿色殡葬真实个案,从而让公众开始接受绿色殡葬逐渐成为将来殡葬趋势。与此同时,媒体亦可以报导一些生死教育活动,例如: 绿色殡葬实地考察参观、模拟撒灰体验、绿色殡葬生命之旅桌上游戏、绿色殡葬音乐剧等等。而政府方面,可以在政策上积极推动绿色殡葬可持续发展,亦考虑为逝者家属提供绿色殡葬费用补贴或奖金。

在环保意识日益提升的当代,名人会公开选择环保葬礼,年轻一代亦开始接受「化作春泥更护花」的理念,香港这座城市的殡葬文化正经历着从「死要全尸」到「回归自然」的深刻转变。愿无边无际的海洋和养育青草大树的花园成为其中一个最辽阔的墓园,亦成为我们留给地球最后一份温柔的馈赠。

作者曾善珩、陈凯婷是ValuESG平台创始人,刘鋭业博士是香港理工大学专业及持续教育学院学生事务总监及高级讲师。

文章仅代表作者个人观点,不代表本公众号立场。

(全文完)

(浏览:)